Perché gli uomini preistorici si tatuavano? E quali strumenti usavano? Una ricerca prova a fare ipotesi a partire dalla mummia di SimilaunI tatuaggi adornano i corpi umani fin dalla preistoria. La mummia di Similaun, Ötzi, tra i più antichi ritrovamenti di homo sapiens in Europa, ne è l’esempio archeologico più conosciuto. I suoi resti, risalenti all’età del Rame (intorno al 3.250 a.C.) ma perfettamente conservati dalla densa coltre di ghiaccio che ricopriva le Alpi del Tirolo meridionale – dove furono rinvenuti nel 1991 – presentano, infatti, le tracce di una sessantina di incisioni composte da gruppi di brevi linee e da piccole croci. Si tratta dei più remoti tatuaggi fino ad oggi conosciuti. Sebbene nel mondo contemporaneo siano considerati per lo più un gesto artistico e di affermazione di sé, fin dalle origini i «tattoos» sono stati parte dei processi comunicativi di una cultura: ciò rende assai complesso il lavoro degli archeologi per stabilirne la funzione.

Circa lo scopo dei segni riscontrati su Ötzi, per esempio, non esistono conclusioni precise – ancora non si sa stabilire con esattezza se fossero praticati per esigenze terapeutiche o estetiche o, ancora, magiche – né è privo di dubbi il loro significato formale; a suscitare la curiosità degli studiosi sono tuttavia le modalità e gli strumenti con cui sono stati realizzati. Che tipo di oggetti usavano? Che forma avevano? Come funzionavano?

Una risposta ad alcuni di questi interrogativi potrebbe arrivare dallo studio sperimentale di un gruppo di manufatti scoperti in Italia, in Gran Bretagna e sulle Alpi che un archeologo di Novara, Stefano Viola, sta portando avanti dal 2021 insieme con la School of History, Classics and Archaeology della Newcastle University (il cui coordinatore, Andrea Dolfini, ha di recente sviluppato un innovativo metodo di analisi funzionale dei reperti metallici preistorici) e nell’ambito del programma europeo Horizon 2020.

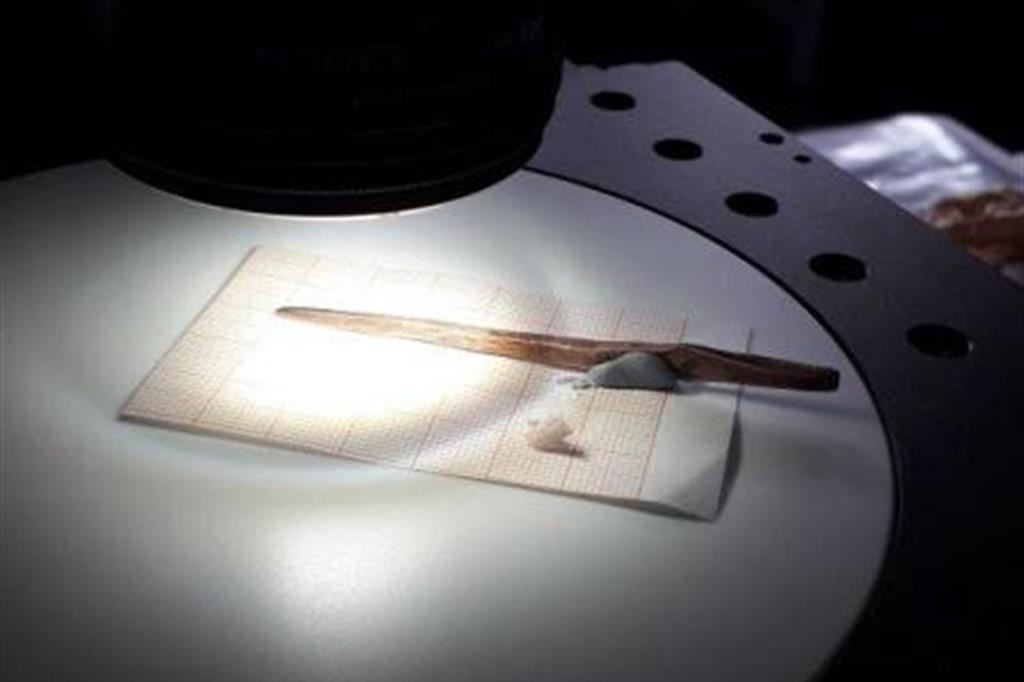

Attraverso l’esame funzionale di una nutrita gamma di oggetti, soprattutto metallici e a forma di punteruolo chiamati lesine, risalenti ad un periodo compreso tra il 5.000 a.C. e il 1.500 a.C., dalle dimensioni variabili e muniti, talvolta, di veri e propri aghi più o meno lunghi e spessi, Viola punta a chiarirne il ruolo in relazione alle tecniche di ornamento corporale.

Non trattandosi di uno studio solo teorico-speculativo limitato ad un’unica disciplina ma ad un lavoro articolato e pionieristico che punta a comprendere se e quali tipi di lesine metalliche sono state impiegate nelle pratiche dei tatuatori antichi, il team di ricerca combina approcci e metodi diversi, arrivando a coinvolgere professionisti di questa antica pratica come il pluripremiato Andrea Afferni, considerato tra i dieci migliori tatuatori al mondo.

Prendendo come punto di partenza le tracce decorative presenti sul corpo della mummia del Similaun e appoggiandosi a studi archeologici, archeometrici, etnografici e antropologici, la ricerca sperimentale di Stefano Viola e dell’università inglese di Newcastle upon Tyne si articola nella riproduzione di alcuni dei possibili strumenti ad ago in metallo, in pietra e in materiali organici come l’osso, usati da chi eseguiva i tatuaggi in epoca preistorica e in un dato contesto geografico e culturale; nella loro verifica da parte di Afferni su oggetti di pelle sintetica e di maiale (supporto molto simile alla pelle umana) e sulla successiva analisi al microscopio per identificare le tracce di utilizzo e rilevare l’eventuale presenza di tinture come la fuliggine, i sali colorati, i succhi vegetali. Lo studio prevede anche la comparazione delle tracce ottenute da Afferni con quelle presenti su analoghi strumenti preistorici. «Oggi attribuiamo diversi significati ai tatuaggi ma ci sfuggono ancora molti aspetti della loro storia: questa ricerca potrebbe finalmente decifrare il senso che veniva loro attribuito nella preistoria e le modalità con cui venivano realizzati. Inoltre, potrebbe riconnettere una classe della cultura materiale del passato con il presente, valorizzando le cosiddette “living practices”».

Già collaboratore scientifico dell’università di Ginevra, dove nel 2016 ha conseguito il dottorato di ricerca, componente del Laboratorio di Preistoria, Protostoria ed Ecologia Preistorica (PrEcLab) della Statale di Milano, per il quale ha coordinato una serie di scavi nel nord Italia e approfondito il significato storico-sociale-culturale di specifici reperti ornamentali preistorici, l’archeologo entrato nel team di ricerca della Newcastle University grazie ad una prestigiosa borsa di studio Marie Skłodowska-Curie ci racconta come si è avvicinato allo studio dell’origine dei tatuaggi e, più in particolare, del possibile impiego di strumenti metallici nella creazione dei tatuaggi nella tarda preistoria.

«È un progetto a cui sono approdato studiando gli oggetti di ornamento in pietra (collane, bracciali etc.) del Neolitico, vale a dire i microvaghi, la loro composizione, la loro realizzazione e la loro relazione con le trasformazioni della società del Rame e del Bronzo, soprattutto in ambito alpino e dell’Italia settentrionale. In pratica, mentre studiavo i microvaghi in pietra o in altri materiali organici mi sono imbattuto nelle lesine metalliche in lega di rame e di dimensioni molto diverse: proprio quando ero impegnato a comprenderne il tipo di utilizzo, ecco che la scoperta, in alcune di esse, di aghi molto lunghi, mi ha fatto nascere domande scientifiche del tutto nuove». «La ricerca sui metalli preistorici presenta molte complicazioni», afferma Viola, «perché il metallo è un elemento soggetto ad alterazione e le patine che si formano (e che variano in base alle caratteristiche di un luogo di sepoltura rispetto a un altro) vanno a mutare le caratteristiche del reperto rendendone assai difficoltosa la lettura».

Imparare a leggere le tracce del passato non è un esercizio di stile: è, invece, un’operazione fondamentale per capire chi siamo e che cosa abbiamo fatto. Per questo il lavoro degli archeologi è così prezioso. «In pratica, aiutiamo a sviluppare una sensibilità sociale verso alcuni temi e contribuiamo a dare delle risposte. L’archeologia ci insegna che non si può prescindere dall’imparare dagli errori del passato, ci educa a coltivare le intuizioni e ad interpretare quelle problematiche che continuano a riproporsi chiedendoci, ogni volta, risposte differenti, originali: penso, ad esempio, alle crisi ambientali», continua. «Nondimeno, l’archeologia ci cambia nel profondo: pensiamo a ciò che può fare l’osservazione di un qualsiasi oggetto antico con finalità scientifica, anche di un semplice ornamento prodotto da una cultura estinta. L’antichità ci costringe ad osservare l’oggetto, penso ad un vaso, non come siamo abituati a fare ma in un modo inedito. Questo processo, applicato alla lettura dei fenomeni reali, economici, sociali, politici, culturali, ci porta inevitabilmente a vivere un importante cambiamento personale». Se ci sono Paesi in Europa dove l’archeologia viene compresa nella sua potenza e all’archeologo viene riconosciuto un ruolo importante nella società, in Italia – dove si registra il maggior numero di siti Unesco Patrimonio dell’Umanità al mondo – non si è ancora trovata una soluzione ad emergenze come quelle dei siti abbandonati, della carenza e della poca organizzazione dei musei, della mancanza di risorse e di personale nei luoghi di cultura e negli enti che la sopraintendono, delle opere d’arte rubate e dei manufatti trafficati illegalmente. «In Italia si fatica persino a considerarlo un lavoro, quello dell’archeologo», conclude con amarezza lo studioso, «e il volontariato continua a rivestire un ruolo essenziale in diversi ambiti della cura e valorizzazione delle ricchezze storico-artistiche. Siamo tutti responsabili del nostro immenso patrimonio culturale e trovo poco coerente per un Paese così ricco di tracce del passato lasciare chi dovrebbe operare con esso in uno stato precario, sottopagato e, soprattutto, in un perenne senso di incertezza per il proprio futuro».

avvenire.it