Italia ha bisogno oggi più che mai di potersi riconoscere in un patrimonio storico e artistico senza pari, rilanciando i consumi culturali

Nel serrato dibattito degli ultimi mesi sulle politiche pubbliche, reso più vivace dalla nascita di un governo di destracentro con ampia maggioranza parlamentare e una premier donna, si deve registrare una Grande Assente: la Cultura. Per la verità, in un’epoca di emergenze continue e gravi che fanno parlare ormai abitualmente di “permacrisi” (ovvero di crisi permanente), era piuttosto prevedibile. Di fronte alla confluenza di gravi problematiche di salute pubblica, economiche, belliche, dunque attinenti la sopravvivenza stessa e i bisogni primari, la cultura passa inevitabilmente in secondo piano. “Di cultura non si vive”: molte persone impegnate nei diversi settori culturali amaramente sottoscriverebbero tale affermazione; “la cultura non si mangia”, aggiungerebbero con un pizzico di cinismo beffardo altri, non troppo sensibili al fascino dell’arte, della musica, della letteratura.

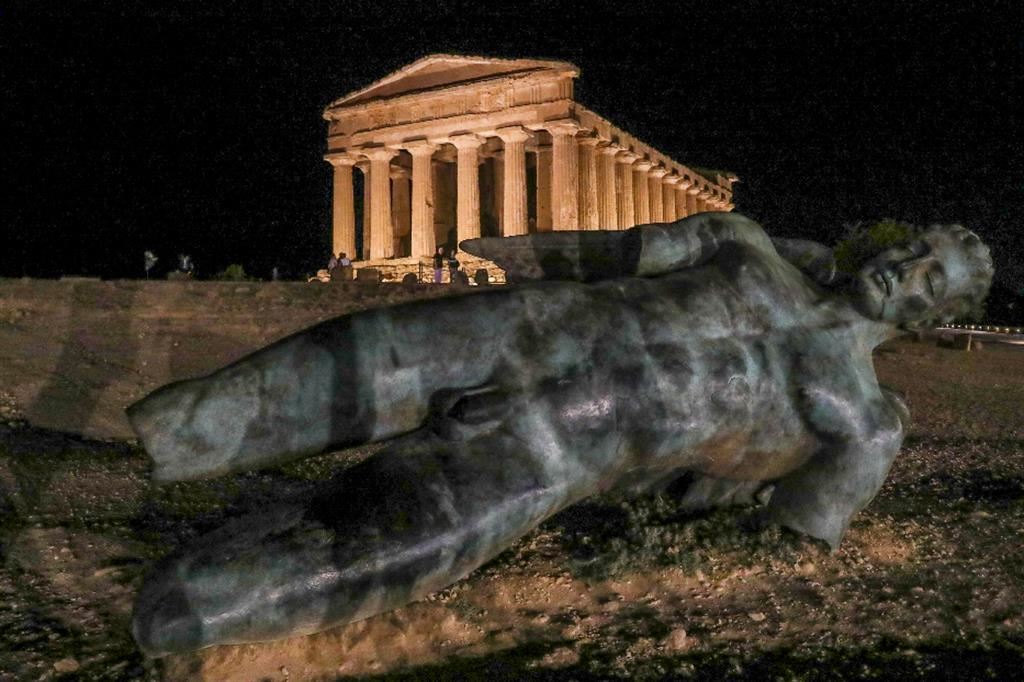

A questo punto sarebbe facile per contrappasso sposare una posizione vivacemente antitetica, che andava assai di moda sul finire degli anni Ottanta del Novecento: “di cultura si vive, eccome”, se solo sapessimo mettere a frutto i giacimenti culturali di un Paese che – questo lo slogan di allora ripetuto allo sfinimento – è «un museo a cielo aperto ». I meno giovani ricorderanno questo tipo di argomentazione, che in alcuni casi suonava quasi come un invito alla riscossa per tutti gli operatori dei diversi settori culturali: musei, siti archeologici, enti lirici, teatri. Sembrava fosse stato scoperto il petrolio italiano fatto di colonne, mosaici e statue, accatastati senza rispetto in armadi polverosi nei sotterranei dei grandi musei. Per un po' si continuò a pensare che bastasse tirarli fuori, sottrarli alla occhiuta, gelosa ed escludente custodia degli storici dell’arte, mapparli, aggiungervi un po’ di cosiddetti “servizi aggiuntivi” (caffetterie, angoli riposo, ristorantini) e la nostra economia sarebbe volata.

Naturalmente così non è andata. Il grande lancio della commercializzazione della cultura naufragò presto sulle prime inefficienze e contraddizioni. I mecenati (grandi imprese in cerca di lustro) snobbavano tlo spettacolo dal vivo (troppo effimero, transeunte, per lucidare un blasone-brand) a favore del restauro di un bene archeologico, immutabile, immobile da secoli, e dunque stabile ritorno pubblicitario per l’azienda che ne avesse finanziato il recupero. Lo strumento della fiscalità non riuscì a rafforzare più di tanto l’azione dei mecenati, e anche quella si rivelò una bolla. Altre fragilità e disorganizzazioni fecero il resto: come quando per bando pubblico si affidarono a diverse aziende informatiche grandi progetti di mappatura dei beni esistenti, che non riuscivano però a dialogare attraverso le banche dati approntate dato che i linguaggi e i programmi utilizzati erano differenti…

La cultura non mise le ali all’economia né in quegli anni Ottanta né nei decenni che seguirono, anche perché i problemi erano e sono molto più complessi; a cominciare da strade e infrastrutture mancanti. Paradigmatico il caso della Sicilia, che gronda siti archeologici di bellezza incomparabile ma ancora oggi ha un sistema di collegamenti e di viabilità che esclude ogni possibilità di accesso concreto a molte di tali archeo-meraviglie. E tuttavia forse non fu questa la sola debolezza di un rilancio che voleva tradurre in oro luccicante e sonante i vecchi gioielli di famiglia. Ai nostri giorni le cose non vanno molto meglio, se nei programmi elettorali delle recenti elezioni politiche la cultura ha ottenuto poca o nessuna attenzione, con affermazioni e propositi generici, senza indicazioni chiare delle risorse finanziarie per i diversi interventi, con la solita oscillazione tra quanti vogliono più ruolo per il pubblico e quanti preferirebbero mettere tutto in mano ai privati. È forse giunto, perciò, il momento propizio per parlare di politiche culturali con un occhio più evoluto, che del passato sappia fare tesoro aggiungendo però una consapevolezza nuova, figlia dei nostri tempi così liminali, così disorientanti, che ci stanno traghettando in un altro mondo, in un’altra epoca, in cui senza bussole sarà certamente più facile perdersi.

Finora nel nostro Paese il mondo delle politiche culturali nei diversi settori è stato affrontato facendo riferimento ad alcuni paradigmi concettuali. Anzitutto la conservazione, tipica dell’approccio degli storici dell’arte, interessata soprattutto alla preservazione del bene. Successivamente, come accennato sopra, si è affermata l’idea della promozione-valorizzazione-commercializzazione, figlia in parte di un democratico desiderio di portare la cultura alle masse, in parte del più concreto desiderio di mettere a frutto capitelli e dipinti. Dal punto di vista strettamente politico è prevalso troppo spesso, invece, un paradigma elettoral-assistenzialistico: non a caso gli enti lirici hanno sempre assorbito buona parte del Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus) potendo vantare numerosi addetti (maestranze, elettricisti, costumisti ecc.) e dunque un buon bacino di consenso potenziale.

Ma oggi molte cose sono cambiate, anche nella percezione delle istituzioni della cultura, per lo meno in ambito internazionale. I libri, il teatro, le mostre entrano in maniera più o meno codificata e a buon diritto nel paniere che definisce il benessere dei diversi Paesi. O, quantomeno, si riscontra che i Paesi che risultano in cima alle classifiche della felicità attribuiscono ai consumi culturali un grande posto nel modo di occupare il cosiddetto tempo libero (concetto anche questo in via di ridefinizione). Pensiamo alla Finlandia che da anni è in testa alla classifica della felicità dei Paesi («Sustaineble Development Solution Network», World Happiness Report 2022) e che si basa su uno stile di vita che potremmo definire da “giovane colto” (muoviti, studia, leggi, vivi la cultura, vivi la natura, ama, condividi, ricerca) anche per i pensionati, che trovano occasioni culturali in situazioni di prossimità domestica. Quanto ai giovani veri e propri, hanno facilmente a disposizione in piccoli centri distribuiti territorialmente il necessario per produrre le loro intuizioni musicali, registrarle e metterle in rete, in modo da avere occasioni concrete di farsi conoscere. Purtroppo l’Italia non è neanche sulla scia di questo modo di vivere “giovanile e colto”. Sempre nello stesso Rapporto, l’Italia perde ulteriori postazioni e passa dal 25° al 31° posto.

Nonostante la ritrovata normalità e l’accelerazione dell’estate 2022 nella fruizione di eventi e spettacoli dal vivo, i consumi culturali sono ancora lontani dai livelli pre-Covid e risalgono lentamente. L’indice realizzato da Impresa Cultura Italia-Confcommercio e Swg ha raggiunto nei primi 9 mesi del 2022 i 68 punti (+9 sul 2021 e +12 sul 2020), distante però più di 30 punti dal valore di riferimento del 2019. Valori di riferimento che non erano certo stellari. Dalla crisi di antica data del comparto culturale, accentuata oggi da un’emergenzialità globale, è possibile però, per dirla con il sociologo Mauro Magatti, trarre una lezione generativa, che non resti impantanata nelle contraddizioni della politica culturale nel nostro Paese, ma da esse tragga una provocazione e uno stimolo potente a ripensarsi alla luce del cambiamento d’epoca in una nuova centralità. Il mondo della cultura nei suoi diversi comparti non ha mai avuto, come in questi tempi di mutazione velocissima, di fronte a sé una sfida più entusiasmante, più nobile e fondativa.

Oggi, come ha argomentato Stefano Zamagni su “Avvenire” del 13 gennaio 2023, uno dei problemi sociali più importanti che emergono all’orizzonte è fornire una risposta solida alla posizione transumanista, sostenuta dai colossi dell’high tech, che si propone non tanto il potenziamento ma il superamento di ciò che è umano nell’uomo. Il progetto che si può contrapporre con forza a questa tesi è quello neoumanista, sostenuto anche dalla Chiesa, la cui culla è proprio l’Europa. Un neo-umanesimo che nella libera espressione creativa da una parte e nel nutrimento, nella fruizione culturale dall’altra trova la sua espressione più vera. Un progetto che ricordi all’Uomo, che si è perso e non sa più chi egli sia, che non è fatto solo di materia e conoscenza razionale (su queste basi l’intelligenza artificiale sta dilagando in modo anche inquietante e potrebbe essere assai competitiva in poco tempo) ma di emozioni, sentimenti, motivazioni, valori, creatività, intuizioni, etica, responsabilità, dubbi, ripensamenti, e tanto altro: il “codice dell’anima”, come avrebbe detto Hillmann. Il talento indomabile di poeti, scrittori, pittori, musicisti interpreta nelle loro anime all’eterna ricerca del Bello e del Vero il mistero insondabile dell’umano e della sua perenne domanda di senso. A una distruttiva, robotica barbarie transumanista può essere argine roccioso e inespugnabile la loro umanità caparbia, intensa e inquieta.

avvenire.it